災害、遭難、事故…。

もしも声が出せなかったり、通信手段が使えない状況に陥ったら、あなたはどうやって「助けて」と伝えますか?

そんなときに活用できるのが、古くから使われてきた「モールス信号」です。特に有名な救難信号が、

「・・・ーーー・・・」= SOS

これは世界中で共通に使われる「助けて」を意味する符号で、音・光・ジェスチャーなど、あらゆる方法でヘルプを伝えることができます。

この記事では、

- 「SOS」=「・・・ーーー・・・」の意味と由来

- モールス信号を光・音・動作で伝える具体的なやり方

- 緊急時以外では“使ってはいけない理由”とその法的背景

まで、初心者にもわかりやすく解説します。

モールス信号で「助けて」と伝える

モールス信号とは何か

モールス信号とは、アルファベットや数字、記号を「短点(・)」と「長点(ー)」の組み合わせで表現する通信手段です。

1830年代にサミュエル・モールスによって文字を電気信号に変換して伝達する手法として考案されました。

当時は、電話もなく手紙で連絡しても何日もかかる時代でしたが、早く伝達できることから世界中で普及しました。

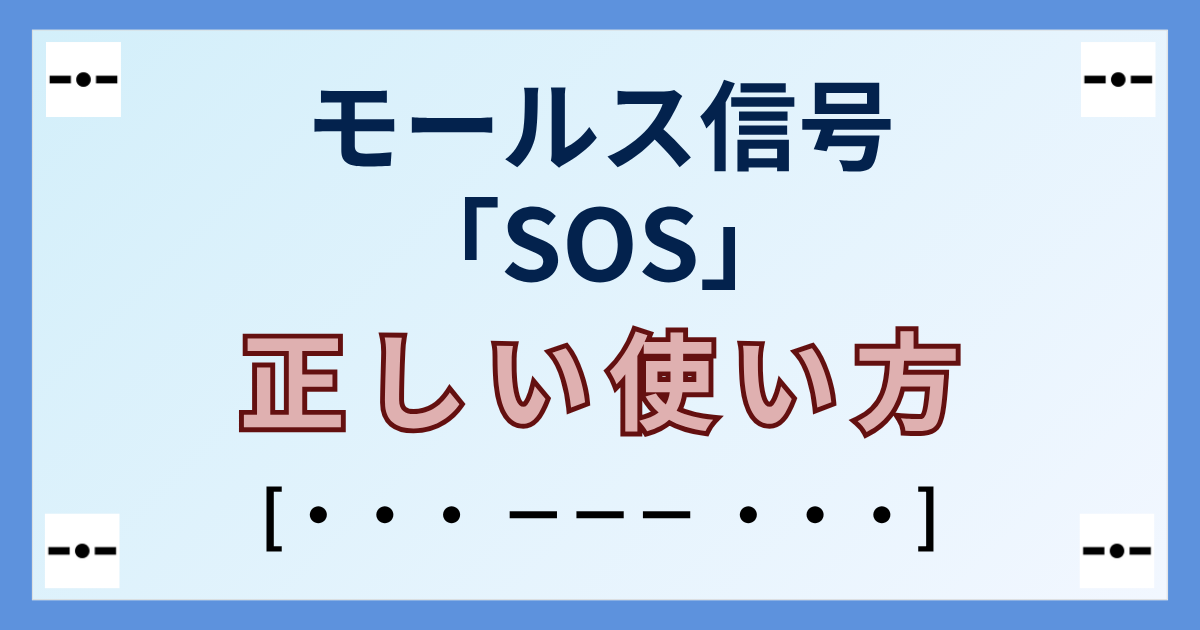

「・・・ーーー・・・」が意味するもの(=SOS)

「・・・ーーー・・・」は、モールス信号で表す”SOS”という単語で、遭難や緊急時の救助信号として世界共通で使用されています。

| 文字 | モールス符号 |

|---|---|

| S | ・・・(短点3回) |

| O | ---(長点3回) |

| S | ・・・(短点3回) |

以下をクリックするとモールス信号「SOS」の音声を聞けます。

その他の文字のモールス信号が気になる方は「モールス信号一覧表」をご覧ください。

実際に助けを求めるときに使われる理由

「SOS」のモールス信号のパターンはシンプルで覚えやすく、緊急時でも即座に伝達可能なため、非常に便利です。

今ではスマホがあるため必要シーンはあまりないかもしれませんが、ゼロではありません。

声が出せない状況や、電波が届かない環境でも、光・音・動作などを使ってヘルプを求められる便利な手段です。

モールス信号「SOS」=「・・・ーーー・・・」の意味と歴史

なぜこのパターンが選ばれたのか?

1906年10月3日、国際無線電信会議にて”SOS”は世界共通の遭難信号として正式に採用されました。

このパターンは簡単でミスが起きにくく、機械でも手打ちでも使えることが決め手となりました。

誰でも打てて聞き取りやすいリズム構成

「短・短・短、長・長・長、短・短・短」という9つの符号の繰り返しは、リズム的にも非常に目立ちやすく、混同しにくいのが特徴です。

初心者でも再現しやすく、特別な訓練がなくても理解できるため、遭難時の信号に最適です。

世界共通の緊急信号として採用された背景

言語や国籍に関係なく伝わるというのが最大の利点です。

現代ではデジタル通信が主流ですが、依然としてモールス信号の「SOS」は、国際的な救難信号として認識されています。

光・音・指・手信号でもOK?モールス信号「SOS」のやり方

モールス信号で「SOS」を送る方法はさまざまです。

音:叩く/ホイッスル/声など

音での伝達方法には、以下のような手段があります。

▼テーブルや壁を「トントントン・トーントーントーン・トントントン」と叩く

ドアのノックや机を叩くなど、何かを叩くことでモールス信号を表現できます。

トーントーントーンの部分は間隔を長めにすると短点と長点の違いがわかります。

文字と文字の間の区切りと間違えないよう区切りはもっと長い間隔にすると伝わりやすいです。

トーントーントーンの部分も、強めに叩いたり、引っかいて区別するという方法もあります。

▼ホイッスルで短く3回、長く3回、短く3回吹く

ホイッスルのような音を出す道具が近くにあるだけでモールス信号を使えます。

▼声で「トン・トン・トン、ツー・ツー・ツー、トン・トン・トン」と発音する

声を出せるなら普通に話せばいいので、あまり実用的ではないかもしれません。

例えば、モールス信号のことを知らない犯人の前で使えます。

光:懐中電灯/スマホライト/太陽反射など

夜間や暗い所では光を使ってモールス信号を送ることが可能です。

▼懐中電灯で点滅を繰り返す

懐中電灯や部屋の灯りは、モールス信号に使いやすいです。

▼スマホのライトを一瞬点灯(トン)、長く点灯(ツー)

今では誰でもスマホを持っているため、スマホのライトでモールス信号を送れるよう練習しておくと役に立つことがあるかもしれません。

▼鏡や金属で太陽光を反射して点滅させる

通信手段を持たされてないときでも、太陽光を利用してモールス信号を送れます。

視覚:指の開閉/手信号/旗など

見た目で視覚的にモールス信号を伝えることも可能です。

▼指の開閉でモールス信号を表現する

指をピースサインにして、短点(指を短めに開く)、長点(指を長めに開く)で視覚的に相手に伝えられます。

▼手信号でモールス信号を表現する

手信号を決めておいて伝えることも可能です。例えば、以下のように短点と長点を表現できます。

- 短点をチョキ、長点をパー

- 短点で右手をあげる。長点で左手をあげる。

▼旗でモールス信号を表現する

旗で短点(45度傾ける)、長点(90度傾ける)といった送り方もできます。

打ち方の基本ルール(短点・長点の長さなど)

モールス信号では、短点の長さを1とすると長点の長さは3倍の3にします。

また、各点のスペースは短点1つ分、文字間のスペースは長点1つ分です。

しかし、SOSぐらいであれば、そこまで気にせず、感覚でやれば伝わると思います。

それがSOSをシンプルでわかりやすい「・・・ーーー・・・」にした理由です。

視覚的にモールス信号を送る場合は、事前にルールを決めておけば、上記に従わなくても意思疎通が可能です。

【注意】モールス信号SOSを使ってはいけない場合(禁止されるケース)

救助要請の「緊急性」がないのに使うと違法・迷惑行為

「SOS」は、緊急時にのみ使用すべき信号です。

いたずらや実験目的で用いると、救助機関や他の通信利用者に迷惑をかけるばかりか、法的処罰の対象となることもあります。

日本における法的規制(電波法第106条)

例えば、電波法の第106条では、「3年以下の懲役または150万以下の罰金」や、「3月以上10年以下の懲役」などの罰則もります。

SOSの通信を行うのは、緊急時のみにするよう十分気をつけましょう。

1 自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。

2 船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によつて遭難通信を発した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

引用:e-Gov法令検索

緊急時のための信号であることを意識しよう

モールス信号SOSは、最後の手段ともいえる重大な信号です。

決して軽い気持ちで使わず、いざという時のために覚えておくことが大切です。

まとめ:もしものときに備えて、正しいモールスSOSを覚えておこう

モールス信号のSOS「・・・ーーー・・・」は、いざというときに命を守るための重要な知識です。

- 簡単なリズムで覚えやすい

- 声が出せないときにも音・光・ジェスチャーで使える

- 世界共通の救難信号として認知されている

緊急時に「助けて」と言えない状況でも、この信号を知っていれば、あなたの存在を誰かに知らせることができるかもしれません。ぜひ、覚えておきましょう。